Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Viernes, 29 de Agosto 2025, 09:56h

Tiempo de lectura: 8 min

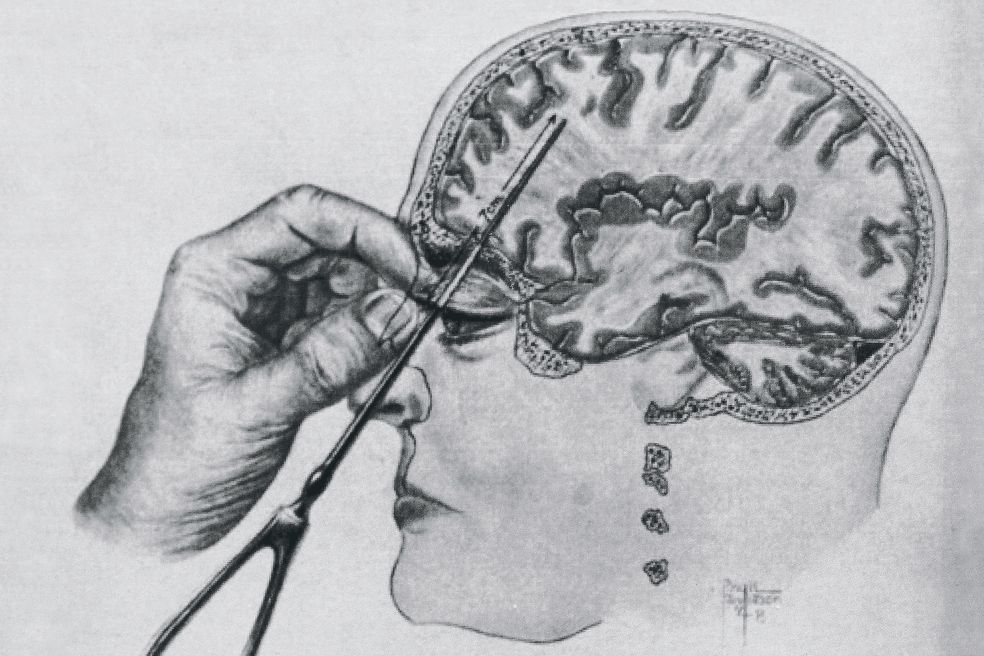

Parece más el taller de un carpintero que un quirófano convencional. Sobre la mesa, un martillo quirúrgico y un objeto que cualquiera confundiría con un picahielos. Es enero de 1946 en Washington y Walter Freeman, un hombre de 51 años con barba de chivo y labia de vendedor, está a punto de realizar en el sótano del hospital St. Elizabeths su demostración favorita. «Caballeros –dice dirigiéndose a una audiencia de médicos–, lo que van a presenciar revolucionará el tratamiento de las enfermedades mentales». Levanta el instrumento metálico con aire teatral. «Una lobotomía transorbital completa en menos de diez minutos, sin bisturí y sin anestesia general».

El paciente, un hombre de mediana edad con esquizofrenia crónica, yace inconsciente tras una descarga de electroshock. Freeman introduce el 'picahielos' por encima del párpado, lo desliza hasta la base del cráneo y, con un golpe seco del martillo, perfora el hueso. Luego mueve el instrumento de lado a lado, cortando las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. «¡Listo! –exclama con satisfacción–. Otro cerebro curado». Lo que Freeman no menciona es que está destruyendo la parte del cerebro que hace que seamos nosotros mismos: nuestra personalidad, nuestra capacidad de planificar, nuestras emociones. No es una cura, es una desconexión.

La lobotomía ha sido la cirugía más controvertida de la historia, y está plagada de malentendidos. La mayoría imagina que los pacientes lobotomizados quedaban en estado vegetal, 'ausentes' como zombis. Pero muchos parecían normales: hablaban, trabajaban, sonreían en las fotografías familiares. Lo que habían perdido era su personalidad, su creatividad, su capacidad de amar…

También se cree que la lobotomía se reservaba para enfermos mentales violentos y psicópatas peligrosos. En realidad se aplicó masivamente a mujeres «problemáticas», niños revoltosos, homosexuales, sufragistas y cualquiera que desafiara las normas sociales. Freeman llegó a lobotomizar a niños de 5 años por «hiperactividad» (hoy se diagnosticaría como TDAH) y amas de casa por «frigidez sexual». No era medicina, sino control social.

Freeman presumía de haber inventado una técnica que curaba enfermedades mentales de raíz. Pero no curaba nada: simplemente borraba la parte del cerebro que nos hace humanos. Como dijo un crítico de la época, era como 'curar' un dolor de cabeza decapitando al enfermo. Pero la realidad es que, durante más de veinte años, miles de médicos practicaron esta mutilación cerebral.

La historia comenzó en Portugal con António Egas Moniz, un neurólogo que en 1935 andaba desesperado por encontrar algo que le diera fama. Moniz llevaba años estudiando la angiografía cerebral –inyectar contraste en las arterias del cerebro para visualizarlas–, pero necesitaba algo más espectacular para su legado.

La inspiración le llegó en el Congreso Neurológico de Londres, donde escuchó al científico americano John Fulton describir experimentos con dos chimpancés llamados Becky y Lucy. Fulton había cortado las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro de los primates. Antes de la operación, Becky se ponía histérica cuando fallaba en resolver problemas; después, parecía indiferente al fracaso.

Moniz tuvo una revelación: si cortar conexiones cerebrales calmaba a los chimpancés agresivos, ¿por qué no intentarlo con pacientes psiquiátricos? En noviembre de 1935, Moniz convenció al neurocirujano Almeida Lima para realizar la primera leucotomía (como la llamó inicialmente) en una mujer de 63 años con depresión y paranoia. El procedimiento era brutal: perforaban agujeros en el cráneo e introducían una especie de alambre con una cuchilla en la punta para cortar las fibras nerviosas. «Los resultados son alentadores», escribió Moniz tras operar a los primeros veinte pacientes. Un tercio «mejoró», un tercio se mantuvo igual y un tercio empeoró.

Pero fue Walter Freeman quien convirtió la lobotomía en un fenómeno de masas. Freeman era todo lo contrario de Moniz: extrovertido, carismático, obsesionado con la publicidad. Había estudiado en Yale y Pensilvania. Y había visto a su abuelo en acción, W. W. Keen, el primer cirujano americano en operar un tumor cerebral.

Freeman se asoció con James Watts, un neurocirujano meticuloso que aborrecía los aires de divo de su colega. Juntos adaptaron la técnica de Moniz, pero Freeman quería algo más expeditivo. En 1945 desarrolló la lobotomía transorbital: en lugar de abrir el cráneo, introducía el instrumento por la cuenca del ojo. «Es tan sencillo que cualquier médico puede hacerlo», presumía. Y, para demostrarlo, diseñó su famoso 'lobotomóvil': una furgoneta equipada con instrumental con la que recorría hospitales estatales realizando lobotomías en serie. Sus récords eran espeluznantes: 25 operaciones en un día.

El caso más conocido de Freeman fue el de Rosemary Kennedy, que no era la «retrasada mental» que los biógrafos oficiales de la familia Kennedy despacharon en notas a pie de página. Era una joven de 23 años con discapacidad intelectual leve –posiblemente dislexia o trastorno bipolar– que ganó campeonatos escolares de natación, llevaba un diario íntimo y, a veces, trabajaba como canguro cuidando niños.

Pero Rosemary no encajaba en el molde implacable de los Kennedy. Mientras sus hermanos brillaban en Harvard y sus hermanas conquistaban la alta sociedad, ella se quedaba embobada, lanzaba platos cuando se frustraba y, peor aún para su temible padre, Joe Kennedy, había comenzado a escaparse por las noches, vagabundeando por las calles de Boston, mendigando abrazos de desconocidos. «Se acuesta con cualquiera», sentenció el patriarca. Para un exembajador que planeaba carreras políticas estelares para sus hijos, Rosemary era una bomba de relojería.

En el otoño de 1941, Joe Kennedy tomó una decisión digna de la futura leyenda negra del clan. Sin consultar a su esposa, Rose –que se enteraría veinte años después–, autorizó una lobotomía para «tranquilizar» a su hija. Freeman y Watts operaron a Rosemary en un hospital de Washington, con la paciente despierta, bajo anestesia local.

El procedimiento fue macabro: Freeman introdujo un escalpelo «en forma de cuchillo de mantequilla» por las sienes y comenzó a seccionar los lóbulos prefrontales mientras Watts le pedía a Rosemary que recitara el padrenuestro y cantara el himno nacional. Mientras sus respuestas fueron coherentes, siguieron cortando. Cuando su voz se volvió incoherente, supieron que habían cortado suficiente. La enfermera que asistió, traumatizada, dimitió tras la operación.

El resultado fue devastador. Rosemary, que antes escribía cartas y participaba en regatas, quedó reducida a la capacidad mental de una niña de 2 años. Perdió el control de esfínteres y apenas podía caminar. Joe hizo desaparecer a su hija como si nunca hubiera existido. La trasladó a un convento, donde pasó 57 años recluida hasta su muerte, en 2005. Freeman nunca expresó remordimientos. En sus notas del caso escribió: «Mejoría limitada».

El declive de la lobotomía comenzó en 1954 con la introducción de la clorpromazina, el primer antipsicótico eficaz. De repente, los síntomas mentales podían controlarse con una píldora. El golpe final llegó en 1967 cuando Freeman, ya con 72 años, fue expulsado de la profesión tras la muerte de una paciente durante su tercera lobotomía. Era una mujer que había vuelto a él buscando «ajustar» los resultados de operaciones anteriores.

La ironía es que el portugués Egas Moniz había recibido el Premio Nobel de Medicina en 1949. El jurado reconoció «el valor terapéutico de la leucotomía prefrontal en ciertas psicosis», ignorando las crecientes evidencias de que el procedimiento era una salvajada. Moniz, de 75 años y paralizado tras ser tiroteado por un paciente esquizofrénico, no pudo viajar a Estocolmo para recibir el galardón. Décadas después, el comité admitió en privado que el premio a Moniz había sido «prematuro» y «basado en evidencia insuficiente».

Entre 1935 y 1975 se realizaron unas 70.000 lobotomías en América y Europa. Y, aunque no fue prohibida, dejó de practicarse. Pero no fue una aberración aislada, sino el último capítulo de una obsesión milenaria: la idea de que perforar el cráneo puede curar la mente. Los egipcios practicaban trepanaciones hace cuatro mil años con cinceles de bronce y sierras dentadas para liberar los «vientos malignos» atrapados en la cabeza. El caso es que, a veces, la trepanación funcionaba… No por las razones que creían los egipcios, sino porque aliviaba la presión intracraneal en hematomas o fracturas.

La era de la lobotomía formó parte de una ofensiva coordinada para controlar el cerebro humano entre 1940 y 1970. La psiquiatría había perdido el respeto por el órgano más complejo del universo y decidió bombardearlo con las tres armas de las que disponía: cirugía, química y electricidad. Los manicomios estaban abarrotados tras la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos regresaban con traumas. No existían comités de ética y los pacientes psiquiátricos se consideraban incapaces de tomar decisiones. Muchos investigadores venían de la medicina de guerra y estaban acostumbrados a decisiones drásticas.

La competencia era feroz. Lobotomía, barbitúricos y electroshock se disputaban la primacía terapéutica. Este último lo inventó Ugo Cerletti, que se inspiró en el sacrificio de cerdos en el matadero de Roma. Los psiquiatras conectaban a pacientes a máquinas que generaban convulsiones epilépticas artificiales, creyendo que las descargas 'reiniciaban' cerebros defectuosos como hoy reseteamos un ordenador. Mientras tanto, la CIA experimentaba con LSD en el programa MK-Ultra, intentando controlar las mentes con drogas psicodélicas. Al final, ganó la química. Las pastillas eran escalables, baratas… Y generaron fortunas para las farmacéuticas emergentes.