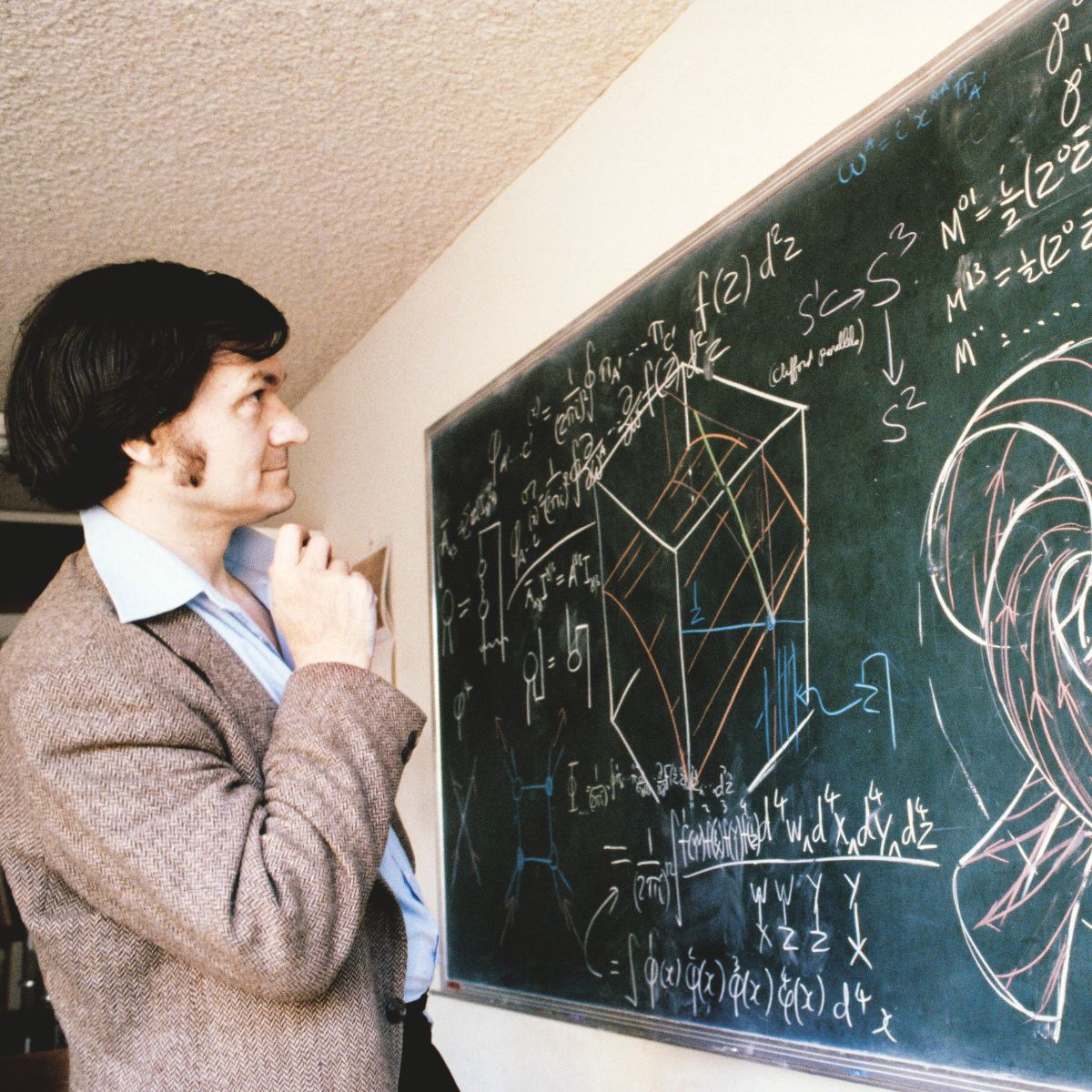

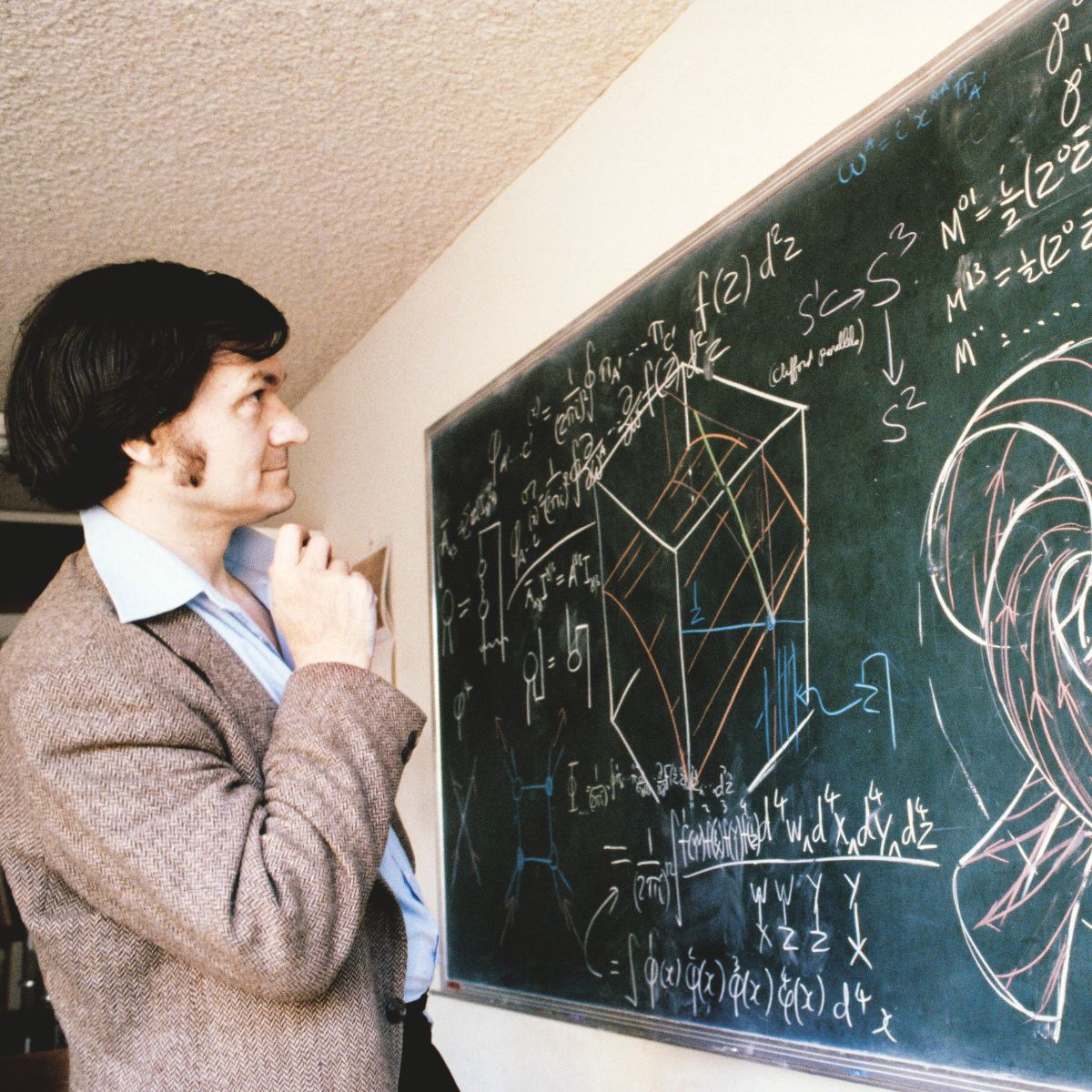

Roger Penrose, incombustible a sus 94 años

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Roger Penrose, incombustible a sus 94 años

Viernes, 22 de Agosto 2025, 09:06h

Tiempo de lectura: 9 min

El británico Roger Penrose (Colchester, 1931) vive en un piso de Oxford, casi ciego por degeneración macular, distanciado de sus exmujeres y de sus cuatro hijos, con los que apenas se habla. Pero a sus 94 años sigue empeñado en múltiples cruzadas científicas; entre ellas, demostrar que nadie sabe qué es, en el fondo, la mecánica cuántica. Siempre a contracorriente, tardaron casi sesenta años en darle el Premio Nobel por su teoría sobre los agujeros negros, considerada (incluso por Einstein) la ocurrencia de un inglés algo chalado.

Y continúa fiel a sí mismo. Es el físico que desafía los dogmas de su disciplina y el matemático que sigue buscando la realidad más profunda. Fascina o exaspera, pero nadie ha conseguido quitarle la razón. Ni en sus teorías ya aceptadas ni en las que están por demostrar. Incluso Stephen Hawking, su gran amigo, perdió una famosa apuesta y acabó por admitir que la información se destruye para siempre en un agujero negro, algo que Penrose sostenía contra viento y marea. Recientemente se detectaron propiedades cuánticas en los microtúbulos cerebrales, justo donde él predijo que residía la conciencia. Penrose, sin embargo, no tiene suficiente con este universo. Va más allá del espacio y el tiempo, adentrándose donde solo se aventuran los teólogos…

La primera esposa de Penrose, Joan Wedge, sufría depresiones, pero Roger confiaba en que «mi sólida racionalidad acabaría por imponerse a lo que fuera que a ella le preocupara». No fue así. Vivieron un matrimonio tortuoso. Salley Vickers, psicoterapeuta, se convirtió en su segunda esposa, pero terminó huyendo. Vanessa Thomas, matemática brillante de 21 años que se convirtió en su tercera esposa cuando él... Leer más

Ya era así desde la cuna. Su padre, Lionel, profesor de Genética, es un hombre frío que evita cualquier muestra de cariño. Su madre, Margaret, que estudió Medicina en una época en que las mujeres universitarias eran una rareza, se desespera con el mediano de sus retoños, que está en los huesos. A los 6 años engaña a la niñera colocando las espinacas en semicírculo alrededor del plato para crear la ilusión de que había comido algo. Sus hermanos son dos cerebritos que juegan al ajedrez sin mirar el tablero. No es fácil estar a la altura entre tanta lumbrera.

Durante la guerra, cuando la familia se refugia en Canadá, Roger lleva su obsesión por las figuras geométricas al límite. Odia tanto comer que hace que mamá corte triángulos de una loncha de jamón, convirtiéndola en un octógono. Y solo acepta ingerir el alimento si tiene formas regulares. «El amor de Roger por la geometría le está salvando de morir de hambre», escribe Margaret en su diario. A la geometría se le unirán los números en la adolescencia, su otra pasión. Son las dos caras del universo: formas y fórmulas. Su padre quiere que sea médico, pero Roger se decantará por las matemáticas. «Los matemáticos son bichos raros que apenas pueden ganarse la vida», se enfada el padre. Roger es muy tímido, pero también muy terco. Y se sale con la suya.

Conoce a su primera esposa, Joan, en Cambridge cuando él tiene 25 años. Es su primera experiencia sexual. Joan sufre depresiones y tiene tics nerviosos. Antes de la boda, papá Penrose le hace una visita. Le dice sin rodeos que no es merecedora de unir su mediocre acervo genético al de la familia. «Fue arrogante y maleducado», recuerda Joan. El matrimonio será un infierno que presencian sus tres hijos y que durará dos décadas. Roger pasa tanto tiempo como puede fuera de casa. Fabrica juguetes artesanales, dibuja teselas que reproducen patrones infinitos que nunca se repiten. Le fascinan los cuadros de M. C. Escher, el artista holandés que retuerce las reglas de la lógica y la perspectiva. Son distracciones, pero también el entrenamiento de su mente para ver «la delicada e ingeniosa geometría» que se oculta en la estructura fundamental del universo.

Penrose y Stephen Hawking fueron colaboradores en Oxford, pero eso se complicó cuando este último descubrió que los agujeros negros pueden evaporarse emitiendo radiación. En ese escenario, surge entonces un problema: si un agujero negro se evapora, ¿qué pasa con toda la información que cayó dentro? Cuando los físicos dicen ‘información’ se refieren a la descripción completa del estado de todas las partículas, dónde... Leer más

Su momento 'eureka' sucede en otoño de 1964, a los 33 años. Penrose camina por Londres con un colega bastante pelmazo que monopoliza la conversación. Se paran en el borde de la acera para cruzar la calle y en esa breve pausa la mente de Penrose viaja miles de millones de años luz hasta el cuásar 3C 273, un objeto muy pequeño, luminoso y lejano, más allá de la constelación de Virgo. Y entonces tiene una idea fugaz, una inspiración que cambiará el curso de la cosmología.

Ese cuásar desconcertaba a los astrónomos: era cuatro billones de veces más brillante que nuestro Sol, es decir, resplandecía tanto o más que una galaxia entera; pero era muy pequeño, tenía apenas unas pocas horas luz de diámetro. Y se oscurecía e iluminaba en cuestión de horas, algo imposible para cualquier objeto cósmico conocido por aquel entonces. De repente, Penrose tuvo una intuición: allí había un agujero negro supermasivo, una especie de estómago insaciable que digería la materia.

«Fue apenas un parpadeo mental», describe su biógrafo, Patchen Barss, en El hombre imposible (Crítica). Aquella cosa en el cielo se iluminaba y se apagaba, como un faro, porque los cuerpos estelares que se acercaban a ella y caían en su centro se retorcían como presas en las fauces de un depredador, calentándose hasta tal punto que «su masa emitía una radiación que salía disparada en todas las longitudes de onda», un grito de socorro antes de ser devorados.

El resto del día, Penrose siente una vaga euforia. Al llegar a casa esa noche, baja al sótano y comienza a anotar las ecuaciones que desarrollan su idea. Tirando del hilo llega hasta un extraño territorio donde las leyes de la física dejan de funcionar. Sus números demuestran que, cuando una masa suficientemente grande colapsa, crea un punto de densidad infinita: una singularidad. En otras palabras, un agujero negro. Y eso significa, además, que tiene que haber miles de millones de singularidades esparcidas por el cosmos. Los agujeros negros se consideraban curiosidades matemáticas. Einstein creía que la naturaleza encontraría alguna manera de evitarlos. Pero el teorema de singularidad de Penrose demostró que son inevitables. Esa idea, que entonces muchos desdeñan como una herejía, le valdrá el Premio Nobel de Física en 2020, a los 89 años.

Un siglo después del nacimiento de la mecánica cuántica, una encuesta publicada en julio en Nature entre mil físicos ha revelado algo que reivindica a Penrose, que nunca se conformó con lo de «calla y calcula»: los científicos siguen divididos sobre qué significa esta teoría. La interpretación más popular sigue siendo la de Copenhague, esa visión donde los sistemas cuánticos no tienen propiedades definidas hasta que son observados. La sigue la teoría de muchos mundos, que propone que el universo se ramifica constantemente en múltiples universos paralelos. La tercera gran corriente abarca las interpretaciones que entienden la mecánica cuántica no como una descripción de lo que es la realidad, sino como un acercamiento a lo poco que aún sabemos sobre ella. Y luego está Penrose. El más radical.

Su teoría de la cosmología cíclica conforme propone que nuestro universo no es más que uno en una cadena infinita de cosmos que se suceden eternamente. Cuando los últimos agujeros negros se evaporan, el universo alcanza un estado de máximo caos que, por las leyes de la geometría, se convierte en el Big Bang del siguiente ciclo. Es una visión vertiginosa: cada universo nace de la muerte del anterior, y Penrose afirma que las pruebas tienen que estar ahí: en forma de 'cicatrices' del Big Bang previo, impresas en la radiación de fondo de microondas. Habrá que buscarlas.

En los últimos años, Penrose se ha dedicado también a otra búsqueda: la de la conciencia humana. La mecánica cuántica dice que la conciencia del observador causa el colapso de la función de onda –las partículas 'deciden' dónde estar cuando las observas–; Penrose propone lo contrario: «¿Y si es el colapso cuántico el que crea la conciencia?» Se alió con Stuart Hameroff, un anestesiólogo. Juntos desarrollaron la teoría de la reducción objetiva orquestada, que sostiene que la conciencia surge de procesos cuánticos en el cerebro. Los neurocientíficos la rechazaron: los seres vivos son «demasiado cálidos, húmedos y ruidosos» para mantener procesos cuánticos. «Si Hameroff hubiera propuesto estas ideas él mismo, habría sido ignorado. Pero lo hizo junto con Roger Penrose», escribió un crítico. Sus colaboradores estaban desesperados. Lionel Mason observaba con inquietud «cómo Roger engrandece a un lunático como Hameroff». Pero este año se han detectado posibles propiedades cuánticas en los microtúbulos cerebrales.